2025年3月20日,能源环境材料领域的顶刊《Advanced Functional Materials》(影响因子18.5)在线刊发了能源与动力工程学院煤燃烧与低碳利用全国重点实验室赵永椿教授团队题为“Efficient and Selective Immobilization and Direct Conversion of Mercury Into Optical Material-HgSe via Highly Active Trigonal Phase Selenium (t-Se)”(高活性三角晶型硒(t-Se)高效高选择性汞固定并直接转化光学材料硒化汞)的论文。华中科技大学为第一完成单位,博士生肖日宏为论文第一作者,赵永椿教授为通讯作者。

2023年,《水俣公约》第五次缔约方大会(COP5)限制了汞的排放与使用后,中国作为全球最大汞排放国与消费国,在汞污染防控和汞资源保障方面面临双重挑战。基于硒与汞强亲和性赋予的显著脱汞优势,当前研究聚焦于构筑硒化物活性位点的脱汞材料,以突破单质硒固有高键能和高反应能垒的技术瓶颈。传统高温再生法虽可实现吸附剂循环,但其高能耗特性制约其工程化应用。值得关注的是,Ⅱ-Ⅵ族半导体材料硒化汞因优异光学特性在光电子器件领域具应用潜力,而高活性无定形硒(α-Se)虽展现室温高效捕汞能力,却在工业烟气中易转变为低活性三角晶型硒(t-Se)。因此,通过精准调控策略构建高活性的t-Se,既可定向合成高附加值汞产物,又能规避传统工艺的杂质干扰难题,实现了环境和经济双重效益。

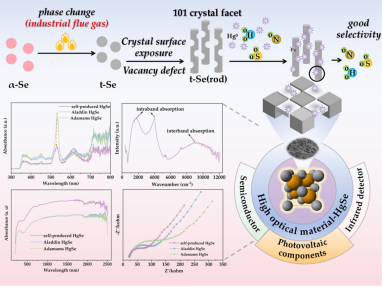

摘要附图

本文基于无定形硒(α-Se)合成体系的基础上,通过调控样品合成环境与使用表面活性剂诱导策略,开发了一种兼具(101)高活性晶面暴露、高浓度空位缺陷以及疏水性的多孔硒纳米棒(Se-rod)。研究结果表明,Se-rod汞饱和吸附容量高达430.10 mg/g,且在含SO2,NO,H2O的复杂工业烟气体系中展现出优异汞吸附选择性。应用方面,Se-rod通过定向转化形成的硒化汞(HgSe)无需额外纯化,可以直接用作光学材料,通过光致发光(PL)光谱与傅里叶变换红外(FTIR)等光学表征手段综合评估了材料的光学性能,受尺寸效应的影响,自制硒化汞的性能表现显著优于商业产品。这项研究通过提出合理且简便的合成策略,开发了高活性的t-Se,将工业含汞废气中的汞高效固定并高值转化,为汞的高效脱除和资源利用提供了新思路。

赵永椿教授所在的非常规污染物控制团队长期致力于燃烧污染物的排放控制机理研究及技术开发,取得了丰硕的成果。近年来课题组围绕非常污染物PM2.5、汞等重金属、CO2等的排放与控制,开展超细颗粒物化学团聚、飞灰废弃物脱汞、CO2光催化转化、碳达峰碳中和技术方案与综合评价以及多污染物联合脱除与控制等机理研究与工业示范。

论文链接:

https://doi.org/10.1002/adfm.202500134