(通讯员:陈剑峰)为促进学科创新、激发青年科研活力,拓宽研究生的国际视野,4月25日下午,华中科技大学能源与动力工程学院流化床与生物质团队在清洁能源大楼N102顺利举行2025年度清洁能源论坛(Clean Energy Forum)。本次论坛特别邀请到了韩国高丽大学的Yong Sik Ok教授、德国伍珀塔尔大学的Jörg Rinklebe教授与香港科技大学的Dan Tsang教授做特邀报告,Wiley期刊CleanMat张洁慧编辑进行期刊介绍。三位博士李庚、卢勇文、卢旺与一位硕士鲍永奇同学分享了研究进展。会议由杨海平教授与张俊杰博后主持,杨扬教授、邵敬爱教授、张雄副教授等60余位师生参加了本次论坛。

首先,Yong SikOK教授以“可持续生物炭:实现ESG目标的市场开发和商业化”开场,详细介绍了生物炭的研究现状。他介绍了生物炭研究的趋势,指出了原料性质的重要性,并强调了生物炭在不同行业整合潜力方面的关键突破以及全球生物炭市场中相关的新兴商机。在此基础上,他介绍了生物炭的几种应用方法、现有的发展障碍以及相应的解决方案。

随后,Jörg Rinklebe教授做了题为“土壤和水的污染控制”的讲座。首先,他介绍了生态系统中各种有毒元素的来源和循环,重点介绍了几种重金属元素在世界范围内的分布,并提出了一种合适的改良剂——生物炭,即使在动态氧化还原条件下,生物炭也能稳定土壤中的有毒金属。他以水稻种植为例,提出通过在土壤中添加生物炭促进重金属的去除,取得了较好的污染物去除效果,并对其机理进行了探讨,最终发现了一种适用性广泛、有效的土壤改良剂。

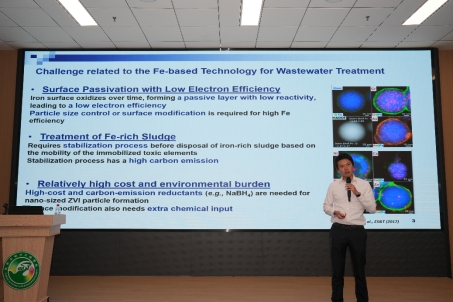

接着Dan Tsang教授在题为“矿物-生物炭设计减轻工业废水处理的环境负担”的讲座中,介绍了一种高效的生物炭材料,用于可持续净化废水。基于铁基技术,他将铁和锰颗粒与生物炭结合,设计了一种高效的材料,可以防止零价铁快速钝化,并促进电子通过石墨生物炭层转移。该方法具有更高的污染物吸收能力、更高的稳定性和更低的碳排放。通过这种新型的矿物-碳复合材料设计,可以实现更可持续的废水处理路径。

张洁慧编辑介绍了Wiley出版社以及CleanMat期刊。她提到CleanMat期刊一直致力于发表具有影响力的研究论文与批判性综述文章,内容涵盖废弃物检测与识别、升级利用与回收、处理及转化领域的基础与应用研究,同时覆盖空气、水体和土壤中污染及污染物的相关研究。期刊主要涵盖但不限于:废弃物的利用与应用、先进氧化技术、可回收聚合物、聚合物解聚、生物质转化、重金属去除、挥发性有机物检测与新型污染物等。

随后,李赓博士以《转炉煤气提质耦合生物质材料制备及性能优化》为题,从冶金行业中转炉炼钢烟道喷吹煤粉工艺存在的高碳排放与粉尘污染问题出发,突出生物质对煤粉的替代在转炉炼钢行业的优势。针对生物质直接利用存在的热值低、可磨性差等瓶颈,创新性提出“烟气余热驱动回转窑烘焙”技术路径,充分利用转炉炼钢过程中产生烟气的余热,通过实验揭示了烘焙温度(200-300℃)对生物质孔隙结构与反应活性的调控规律,并利用软件模拟了生物质在回转窑中的传热传质过程,最后介绍了自己未来的研究展望。

然后,卢勇文博士带来了主题为《潜热集成的聚光太阳能驱动低阶煤流化床反应器》的报告。针对生物质气化过程中能量消耗高、污染严重的问题,他提出利用聚光太阳能替代化石燃料供热的方案,并通过复合材料实现高效的“储热-释热-反应”系统。此外,他简要介绍了气化反应过程,并针对聚光太阳能驱动系统计算器热效应,总结出潜热储热组件的优势,并提出下一步的研究方向。

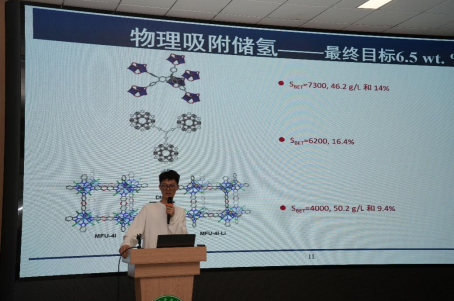

之后,卢旺博士带来了主题为《生物质气化联产掺氮碳材料及氢气》的报告。报告系统的介绍了现有的三种主要储氢方式,分别对高压气态储氢、低温液态储氢和固体材料储氢的储氢原理、储氢效果与储氢成本进行了讲解,并对比了三大储氢技术路线的产业化瓶颈。以此为基础,他引出了生物炭基固态储氢材料,着重强调各种催化改性生物炭的结构优势、储氢效果及其机理,描绘出其未来的发展前景。

最后,鲍永奇硕士在《电碳耦合综述类文献精读》的综述报告中,介绍了常用的碳测量理论-碳流理论。通过对三个具体的研究热点:电力-碳耦合、电力-碳市场、电力-碳排放因子进行介绍,分析了碳流理论的发展现状、困难挑战与未来发展方向,阐明了电力生产与碳排放相结合在实现电-碳协同方面的重要性。

国际学术交流是打破思维壁垒的金钥匙,本次论坛不仅开阔了学生们的国际视野,而且展现了团队在清洁能源领域的深耕成果,更通过思维碰撞为青年学者开拓了研究思路,与会师生都受益匪浅、深受启发。